今日は、「転勤の場合の時間外労働の取扱」について確認してみましょう。

4月は人事異動の季節です(ですよね)。

また、この4月から「時間外労働の上限規制」が順次施行されます(大企業2019年4月から、中小企業2020年4月から)。

具体的にイメージしやすいように、シンプルな例を考えてみましょう。

事例)本社、工場、店舗の3つの拠点がある会社

「本社」「工場」「店舗」の3つの拠点がある会社があります。 3つの拠点で締結されている36協定の「期間」は、それぞれ次のように規定されています。

本社:1月1日~12月31日

工場:4月1日~3月31日

店舗:10月1日~9月30日

この会社で、今年3人の若者(A君、B君、C君)を新卒採用しました。3人共、まず「本社」で3ヶ月の研修を行った後、A君を「本社」に、B君を「工場」に、C君を「店舗」に、それぞれ正式配属しました。

ここで問題です。この「3人の労働者」の時間外労働の管理(計算)は、どのようにしたら良いのでしょうか?

時間外労働のとりあつかい(法律・通達)

「労働基準法」「通達」等による、「異なる事業場」での時間外労働時間は、大きく分けて「通算する」と「通算しない」の2つの取扱があります。

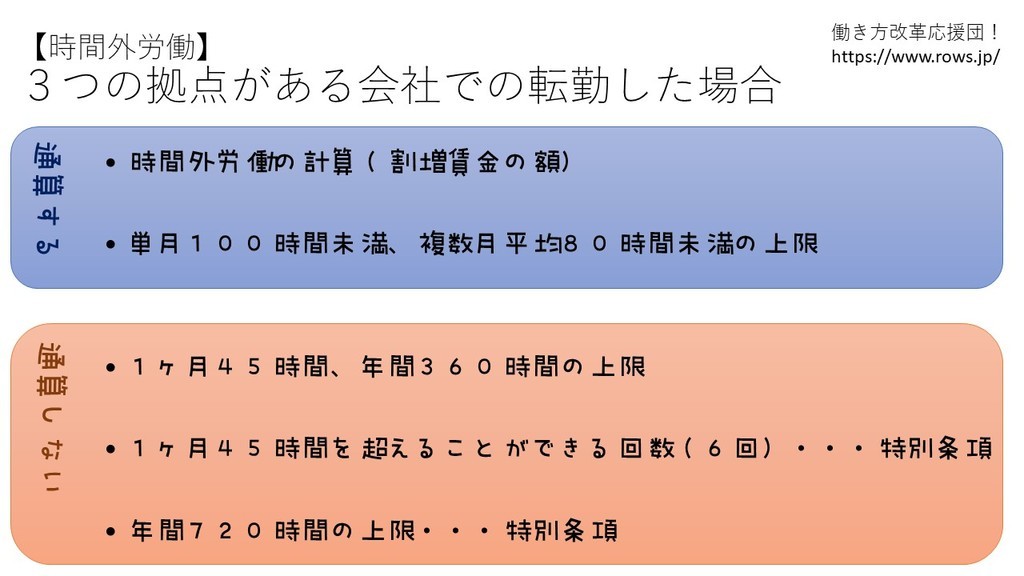

< 通算する場合>

時間外労働の計算(割増賃金の額を計算するとき。法第36条で定められた「延長することができる時間数」の適用含む)

単月100時間未満、複数月平均80時間未満の、法定の時間外労働・休日労働の上限

< 通算しない場合 >

1ヶ月45時間、年間360時間の、法定の時間外労働の上限

1ヶ月45時間を超えることができる回数(6回)・・・特別条項

年間720時間の法定の時間外労働の上限・・・特別条項

(ここで、「1ヶ月45時間を超えることができる回数(6回)」は、直接通達(基発第1228第15号)に書かれていないのですが、1ヶ月45時間を通算しないのなら、回数も通算しないと思うんですけど、いかがでしょうか?)

「通算する」「通算しない」って、どういうこと?

ここで、「通算する」「通算しない」という取扱がわかりにくいと思います。

本社から工場に転勤になった B君の場合、 「通算する」という取扱だと、「本社で働いた時間外労働時間」と「工場で働いた時間外労働時間」を合計した結果で判断します。

「通算しない」という取扱だと、「本社で働いた時間外労働時間」と「工場で働いた時間外労働時間」を合計しないで「本社で働いた時間外労働時間」は本社で働いた時間外労働時間、「工場で働いた時間外労働時間」は工場で働いた時間外労働時間・・・と、それぞれ別個に判断します。

具体的な計算方法

それぞれ具体的に確認してみましょう。「1週間40時間、1日8時間」を超える部分が時間外労働にあたるものとします。

A君の場合

A君は、結局、研修終了後も本社に配属されました(転勤していません)。 なので、時間外労働は、普通に通算(合計)します。

参考までに、時間外労働の上限規制は、この会社が大企業だったとしたら、本社では2020年1月1日から適用されます(中小企業だった場合、2021年1月1日から適用されます)。

B君の場合

B君は、本社で3ヶ月研修をした後、工場に配属されました。 なので、「通算する取扱」と「通算しない取扱」があります。

まず、「通算する」取扱です。

たとえば、午前中、本社で辞令を受け取って、午後、工場に移動して就業したばあい、「本社で働いた時間(午前)」と「工場で働いた時間(午後)」を通算して(合計して)8時間を超える部分が時間外労働です(割増賃金が必要です)。

また、1週間の区切りで見た場合、週の前半は本社で研修を受けていて、週の途中で工場に配属された場合、「本社で働いた時間(1週間の前半)」と「工場で働いた時間(1週間の後半)」を通算して(合計して)、40時間を超える部分が時間外労働です(割増賃金が必要です)。

次に、今回の法改正で導入された「時間外労働の上限規制」の例で確認します。1ヶ月の区切りで見た場合、月の前半に本社で研修を受けていて、月の途中で工場に配属された場合、「本社で働いた時間外労働時間・休日労働時間(月の前半)」と「工場で働いた時間外労働時間・休日労働時間(月の後半)」を通算して(合計して)算出した時間外労働・休日労働の合計が、100時間以上になると法違反と考えられます。

こんどは、「通算しない」取扱です。

法改正で導入された「時間外労働の上限(1ヶ月45時間、1年360時間、特別条項720時間)」では、通算しないようです(基発第1228第15号)。

たとえば、1ヶ月の区切りで見た場合、月の前半に本社で研修を受けていて、月の途中で工場に配属された場合、「本社で働いた時間(月の前半)」と「工場で働いた時間(月の後半)」を通算しないで(合計しないで)、「本社での時間外労働のみ」で1ヶ月45時間(法定の上限)を超えるかどうか、「工場での時間外労働のみ」で1ヶ月45時間(法定の上限)を超えるかどうか判断します。 (時間外労働の上限規制である「単月100時間」「複数月80時間」のときの取扱とは異なることに注意が必要ですね)

1年の区切りで見た場合、1月1日~12月31日の期間、本社で働いた時間外労働時間が1年360時間を超えるかどうか、4月1日~3月31日の期間、工場で働いた時間外労働時間が360時間を超えるかどうか判断します。

なお、「通算しない」のは、時間外労働の上限規制を超えているかどうか判断するとき・・・です。「36協定の延長することができる時間数」を判断するときは、労働基準法38条の規定により「通算する」と考えられます(異論がありますか?)。

C君の場合

C君の場合も、考え方はB君と同じです。練習問題として検討してみてください(^O^)/。

根拠

カンタンに根拠を引用しておきましょう。

<転勤の場合>

(問7)

同一企業内のA事業場からB事業場へ転勤した労働者について、①法第 36 条第4項に規定する限度時間、②同条第5項に規定する1年 についての延長時間の上限、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算し て適用するのか。

(答7)

①法第 36 条第4項に規定する限度時間及び②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における時間外・休日労 働協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。 これに対して、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤 した場合は法第 38 条第1項の規定により通算して適用される。 基発 1228 第 15 号より

(時間計算)

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 労働基準法第三八条より

「労働時間に関する規定の適用については通算する」ということは、第三二条または第四〇条はもちろんのこと、時間外労働に関する第三三条及び第三六条、年少者についての第六〇条等の規定を適用するに当たっては、甲事業場及び乙事業場における労働時間を通算して、右の各条の制限を適用するということである。

最後に

今回の記事は、私個人の解釈です。

わかりにくい点や、私が勘違いしている点など、気づいたことがあれば、お知らせいただければ幸いです。

追記

上限規制ではないほうの36協定の適用では、当然「労働基準法38条」が適用されるので、「通算しない」取扱のばあいでも、ムヤミに時間外労働を増やせるわけではありません。

上限規制がいつから適用されるのか?・・・ということについて、その事業場の36協定の期間が影響するので、とくにここ1年~2年くらいは、気をつける必要があると思います。

従来、こういった実務的な内容は、「ターンアウトマガジン」に書いていましたが、情報を一箇所にまとめるため、働き方改革に関係することはコチラに書くことにしました。